Partie 3 : Le collège

Les enseignant·es

Révolutionner le système éducatif n’est, ne peut être, qu’une partie d’un projet de révolution sociale.

Impossible de savoir quelle est la proportion d’enseignant·es « de bonne foi », qui s’efforcent de ne pas produire de violence, d’humiliation, qui cherche à développer l’esprit critique, de démocratiser (rêverions-nous en disant « politiser »?), à leur échelle, l’école et le collège. Comme pour critiquer toute institution, il ne s’agit pas de s’en prendre à des personnes mais à un système. Le système scolaire est largement décriti dans cette série d’articles, il n’est pas donc pas nécessaire de repréciser les raisons en faveur de son abolition.

Toutefois, il est important de rappeler le niveau de complicité que l’on peut avoir dans un sysème. Rappel qui, de toute façon, n’accablent ici personne en particulier (à part si vous vous sentez visé·e·s personnellement, ce qui est parfaitement fortuit et inutile). Il serait en effet déplacé de mettre sur le dos de personnes précises des problèmes généraux d’ordre institutionnels, chroniques.

Il est un constat que l’on peut tou·te·s faire : quelque soit la volonté de la personne, quelle que soit l’institution, il n’est pas possible de la changer « de l’intérieur ». Cela est d’autant plus vrai lorsque ladite institution est ancienne et fortement verrouillée par l’ordre établi du fait de son importance dans la perpétuation de cet ordre. D’ailleurs, il est paradoxal de vouloir « changer de l’intérieur » une institution car, cela signifie à la fois que l’on reconnaît l’inutilité de l’institution (sinon, pas besoin de la « changer ») et son efficacité (sinon, pourquoi penser pouvoir la « changer »? Pourquoi imaginer important de la « changer » ?).

Dans le cas de l’enseignement, quelle que soit la volonté, la force, avec laquelle l’enseignant·e voudra rendre la vie des enfants (et de la population en général, pas de raison que les seul·es enfants puissent bénéficier d’une éducation publique) meilleure, le système restera profondément hiérarchique, violent, et l’on ne peut s’empêcher de reproduire la violence dans un système ne comprenant que ce langage.

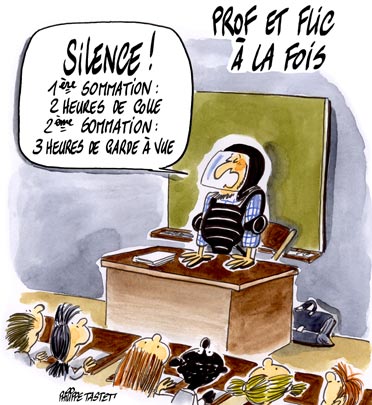

Ce qui compte ici c’est qu’en tant qu’enseignant·e, lea prof participe à un système pourri, largement au service du capitalisme. Pas de « bon·ne » ou de « mauvais·e » prof, juste un ensemble d’agent·es de l’état qui n’ont pas le choix que d’obéir à l’ordre étatique, du moment qu’iels sont engagé·es en tant que « fonctionnaires ». Que l’on soit un·e « bon·ne » ou un e « mauvais·e » prof, que nos intentions soient « louables » ou « malsaines », on est au service du système scolaire, on légitime la présence des autres. Et puis, le problème avec ce genre de manichéisme, c’est que personne ne va déclarer être lea « mauvais·e » prof… Au final, le système change de l’intérieur les personness venues changer le système… de l’intérieur. Les personnes avec la meilleure volonté du monde auront de moins en moins de choix au fur et à mesure qu’elles seront incluses dans le système.. jusqu’à être confondue petit à petit avec les autres, les « mauvais·es ». Il y aurait sans doute un parallèle avec la police à faire, jusqu’à une certaine limite, car les profs n’usent pas de violence physique, du moins rarement, de ce que j’ai pu vivre (si vous avez un témoignage à faire dans ce sens, n’hésitez pas, mon adresse mail c’est anartube@protonmail.com)

Enfin, un enfant croise au grand minimum 15 enseignant·es différent·es de la CP au BAC (et encore, en supposant que des professeur·es fassent plusieurs cours et plusieurs années…). Les qualités humaines d’un·e enseignant·e n’empêcheront pas de subir la violence des 14 autres.

Il est aussi très important de surligner le fait que le personnel enseignant lui aussi subit la violence institutionnelle. Les travailleureuses, de l’école au lycée, comme tout travailleureuse, aussi sont noté·es11, infantilisé·es, n’ont pas leur mot à dire dans un système à la hiérarchie quasi-militaire.

Il ne s’agit donc pas tant de défense de la cause juvénile en affaiblissant celle d’un corps de métier, mais bien plutôt, dans une perspective révolutionnaire de lutte de classe (dans les deux sens du terme, cette fois; les enfants/ados/âgisé·es formant un ensemble de classes sociales), de faire la critique d’une institution conservatrice (pour éviter les euphémismes, nous dirons « réactionnaire »), et d’appeler les élèves, ancien·nes élèves, enseignant·es et enseignant ·es, famille etc, tout le monde en bref à converger vers une révolution qui rendra plus belles et heureuses nos vies.

Même si la problématique des « apprenant·es » est bien particulière et peu comparable à celle des travailleureuses, on peut remarquer la convergence d’intérêts, ayant tou·te·s été pris·e dans ce système, qui prendra à nouveau nos enfants, entre les « apprenant·es » et les enseignant·es; ainsi que la société toute entière, tant l’enseignement concerne un projet de société global.

Après m’être rendu compte que mon enfance et adolescence ont été sacrifiées sur l’autel de l’Etat, je n’ai plus peur d’écrire des choses pouvant paraît odieuses à nos restes de pensées bourgeoises 12. On m’a privé de l’épanouissement de mes plus belles et tendres années, et on continue de me priver de mes années autrement (chômage, pression sociale…) 13 et près de 100 000 nouvelles personnes (la population moyenne d’une tranche d’âge) se retrouvent dans ce système infernal chaque année. Comment ne pas être révolté·e·s ?

A l’arrivée au collège, la figure des enseignant·es évolue, les hiérarchies se complexifient pour atteindre la forme finale que revêtira toutes les institutions que l’enfant aura à côtoyer au long de sa vie (services publique d’Etat, formations, entreprises, etc, avec leur directions, secrétariats, cadres etc). D’un·e « Maître·sse » ayant seule figure d’autorité dans la classe qu’iel suivra toute l’année sur toutes les matières et même en accompagnement social, on arrive à une situation où une dizaine de professeur·es vont se partager les enseignements et autres fonctions (bureaucratie, discipline, assistance sociale, etc). Ces « profs » vont voir leurs élèves quelques heures par semaines, sinon une heure toutes les deux semaines 14.

Quelque soit la situation, cette figure reste une figure d’autorité hors de toute critique, de toute remise en question. Du moins par les élèves, car comme vu plus haut, les supérieurs hiérarchiques ne se privent pas de cette critique, pour en faire un outil de conformisme acerbe et injuste. L’institution tout entière est injuste, de part ses objectifs mais aussi part son fonctionnement interne. Fonctionnement injuste car hiérarchique, « de haut en bas ».

La critique de l’enseignement, n’est évidemment pas celle du « on se fait chier, ce cours est nul » mais bien plutôt, dans la perspective d’une société toute entière tournée sur le respect mutuel, une invitation à la discussion et à la construction sociale du savoir (= le fameux « socioconstructivisme », pour parler vulgairement).

11 Iels sont même invité·es régulièrement à faire leur autocritique…

12 Bien que je ne sois pas la plus pauvre, je suis loin d’être bourgeoise. Il est aussi tout à fait naturel que, après avoir passé des années dans un monde bourgeois, on acquière des réflexes bourgeois difficilement effaçable.

13 De même qu’à l’école, on trouve un vocabulaire carcéral dans le monde du travail par exemple « Encore quelques années à tirer ». La retraite est linguistiquement similaire à une libération d’un·e détenu·e.

14 Ce fut le cas de la matière intitulée « technologie », où je n’ai jamais compris ce qu’on était censé y étudier…

L’autoritarisme

Toutes le luttes sociales, écolos, féministes, pour les droits de l’enfant etc sont liées entre autre par l’état, base fondamentale de l’oppression capitaliste. Mettre fin à l’âgisme implique de l’humilité, une « déconstruction » de nos idées préconçues sur plus jeune que soit. La fin de l’autoritarisme implique la fin du pouvoir, par son partage maximal. Apprendre de manière autoritaire = apprendre l’autoritarisme et le prendre comme modèle. Apprendre en autogestion = apprendre l’autogestion et le prendre comme modèle.

On pourrait sortir le refrain sur 1968 et sa « révolution ». 50 ans plus tard, on ne peut toujours pas contester l’autorité des enseignant·es et encore moins remettre en cause la hiérarchie scolaire. Si les violences physiques ont, semble-t-il, cessées (encore heureux !), les humiliations publiques continuent. Si l’on peut poser des questions sur le cours à l’enseignant·e (encore heureux !), on ne peut contester sa supériorité de « maître·sse ». Le terme lui-même n’a aucune place dans une relation sociale saine (sauf dans le cas d’une relation de domination librement consentie, mais cela ne concerne en aucun cas des enfants…), encore moins lorsque des enfants sont impliqué·es. Ce terme sous-entend une absence de liberté : un·e maître·sse, des serviteurices.

Attention, on critique là l’autoritarisme, pas l’autorité. L’autoritarisme est la violence avec laquelle l’état se manifeste dans nos comportements en imposant une hiérarchie, en donnant des ordres, et. C’est un système d’oppression qui passe par une hiérarchie simpliste et indiscutable et l’absence de discussion. L’autorité concerne tout lemonde. C’est la manière avec laquelle on va être respecté·e·s, écouté·e·s etc. C’est un statut que l’on obtient en fonction de nos choix, nos copmportements etc. Des enfants/ados/âgisé·es peuvent aussi avoir de l’autorité, et devraient en avoir, du fait qu’il n’y a qu’elleux qui savent pleinement ce qu’iels ressentent, et même, à parti d’un certrain âge (à condition qu’ont les y préparent.., ce que l’état et son ssystème scolaire ne font pas), qui savent exactement ce dont iels ont besoin ! Ca n’implique pas un conflit permanent d’autorités en concurrence, du moins pas dans la révolution sociale que l’on appelle de nos voeux. Ca implique une application d’un respect mutuel et éclairé : chaque personn dispose de son autorité propre qui me permet de l’écouter sur ces sujets-ci : « l’adulte qui m’enseigne la lecture sait mieux que moi la lecture, donc je dois écouter les conseils qu’il a à me donner. Mais, il me doit le respect, car je suis un·e sociétaire de cette fédération mondiale, qui n’a aucune intention malveillante. De plus mon développement psychologique et social aura une influence sur l’évolution de la société, donc il doit préter attention à mes désirs et besoins. » etc. L’autoritarisme, c’est donc quand l’autorité est indiscutable, hiérarchisée et à sens unique. Si pas tout le monde à de l’autorité, alors la société est autoritaire. Plus de personnes se partagent le pouvoir, moins le pouvoir est autoritaire. Si tout le monde à de l’autorité, alors personne ne peut être autoritaire.

De même, on peut garder en tête que tout le monde à encore et toujours à apprendre de l’autre, y compris de plus jeune que soit. Même aujourd’hui, dans le système scolaire et sa hiérarchie stricte on voit des moments où les enseignant·es apprennent des leurs « enseigné·es », alors nul doute que la société future sera une multiplication d’échanges de savoir, partout et pas dans des bâtiments fermés comme des prisons.

Dans un pays où le travail des enfants est interdit, on leur fait faire leurs « devoirs ». Comme s’il y avait une dette à payer, une peine à purger, l’enfant doit résoudre le problème abstrait qu’on lui donne. Le vocabulaire cache-misère n’est parfois même pas utilisé et l’on arrive à reprocher à des élèves de ne pas assez travailler. On fait ainsi une idéalisation d’un travail coupé de toute réalité et de toute démocratie. Le travail capitaliste en sommes diront certain·es. Le travail tout court diront d’autres. Les conclusions restent les mêmes.

Ce travail, l’enfant a l’obligation de l’effectuer, sous peine d’aggravation de sa condition scolaire. Pire, sur le long terme, sa peine pourrait être allongée !

L’autorité indiscutable des enseignantes est corrélée à l’absence de démocratie scolaire. On ne pourrait imaginer l’autogestion sans la fin du modèle « 35 élèves, 1 enseignant·e ». Reste encore à élaborer une autogestion spécifique aux particularités de l’enseignement. Un enseignement par la pratique : la pratique de l’autogestion enseigne aussi l’autogestion.

On entendra sûrement à ce moment parler des classes dites « difficiles » qui rendent la vie difficile aux employé·es de l’éducation nationale. Le fait que l’on soit choqué·e·s de l’absence d’autorité effective de l’enseignant·e montre bien l’excès d’autorité souhaité que l’on impute à ces figures étatiques.

On pourrait rapidement répondre à cette critique commune qui assimile l’absence d’autoritarisme au chaos et le manque de discipline/rigueur/organisation que c’est justement cet excès d’autorité concentrée, cet enfermement, qui produit de telles réactions/comportements/situations qui ne devraient pas avoir lieu (ou moins souvent, juste assez pour pouvoir les (auto)-critiquer librement 15 par la suite).

C’est l’ordre hiérarchique qui rend dispensables l’esprit critique, la rigueur, la méthode… Puisque dans un tel système politique, l’enfant n’apprend pas à dépasser ses limites réflexives, on ne l’accompagne pas non plus vers cette voie par la dialectique (au sens socratique : dépassement des contradictions par la confrontation des idées entre elles dans une discussion bienveillante).

Dans le Manuel indocile des sciences sociales (quoi qu’on pense de ce pavé…), on peut lire le témoignage d’une ancienne employée d’un abattoir de cochon·nes. Elle y relate que le manque d’espace et le stress pousse les porcelets à se mordre entre eux…

Voyez en ces enfants « turbulent·es » (en fait, ici « turbulent·e » veut dire « pas encore tout à fait formaté ») des personnes enfermées de force à 35 dans une pièce prévue pour 28, avec la pression constante de la note (nous y reviendrons de suite) et vous avez des porcelet·tes qui se mordent la queue ! Toute proportion gardée bien sûr, il ne s’agit en aucun cas de considérer les enfants/ados/âgisé·es comme des cochon·nes, mais l’analogie permet de rappelle les similitudes dans les stratégies capitalistes-étatistes : l’enfermement, rendre le « public » comme el personnel malade de leur travail, les faire s’entre-déchirer etc.

Qu’il n’y ai pas encore eu d’incident grave relève du miracle (songeons aux USA, où la vente facilitée d’armes à feu complique d’autant plus les choses…). Ou plutôt, il y en a régulièrement, de moins grave heureusement qu’une tuerie de masse. Les pages faits divers des journaux regorgent de « dérapages en classe ».

Sauf que les enfants/ados·âgisé·es font juste le bazar dans la salle de classe. Un·e professeur·e intentionné·e jusqu’au bout avec une conscience de classe ferait le bazar avec elleux. Ou au moins, cherchera à leur faire faire quelque chose de créatif 16 à partir de ce besoin de liberté. C’est-à-dire essayer d’échapper un tant soit peu au blocage de l’autonomie créative de l’enfant par le système éducatif d’Etat.

Quand le bazar est mis en classe, ce n’est pas tant l’autorité de l’enseignant·e qui est remis en cause que l’entièreté du système scolaire et sa violence carcérale, à travers la figure de l’enseignant·e, ou pas, consciemment ou non (ce serait l’échec de l’État : une conscience de classe dans son outil principal de propagande !). Le terme même de bazar est une autre manière de dire que l’ordre imposé est renversé, momentanément. D’ailleurs en formation d’animation pour mineur·es on nous apprend à ne pas prendre personnellement les remises en cause de l’autorité des animateurices. C’est dire que même pour une formation si peu qualifiée comparée à celle de prof on a conscience de cela… mais les formations étant agrées et financées apr l’état, à aucun moment il y aura une critique radical de l’état et son autoritarisme.

Combien de fois ai-je rêvé (vécu en rêve) d’une « mutinerie » en classe, où l’on chassait les enseignant·es et CPE de la salle, où l’on mettait en place notre propre organisation autonome, où l’on se sentait joyeuseux de vivre ! Libre !

Seulement, je mis quelques années avant d’apercevoir la profondeur de ces rêves. L’autorité s’exerce cependant plus fortement à travers les chiffres et algorithmes que par les enseignant·es désemparé·es et ne pouvant/voulant pas être clairement des allié·es, ce qui mettrait en jeux leur gagne-pain.

15 Il n’y a pas là de contradiction avec la critique de l’autocritique imposée par la hiérarchie aux enseignant·es. Là où ces derniers sont forcé·es de trouver des points positifs comme négatifs nécessaires (se rendre compte d’une erreur, d’un comportement contraire aux valeurs communes etc), l’on puisse se remettre en question et en débattre avec les personnes proches voire les personnes blessées prêtes à pardonner ou à évoluer. Cette (auto)-critique libre serait donc comme une « dialectique socratique », où chaque participant·e d’un débat gagnerait en évoluant sur ses positions. A l’inverse, l’injonction à se critiquer par en haut, ressemblerait plus à une « autocritique » bolchévik/maoïste…

16 Évidemment « faire faire quelque chose » à des enfants ne les encourage en rien à développer leur autonomie créative, mais dans un système étatique tel que celui que nous décrivons, il est difficile de faire mieux, vous l’aurez compris.

Les notes

Le système de notation, à l’image du système éducatif qui l’utilise, est un système violent, autoritaire et inefficace/inapte, contradictoire à l’enseignement .

Comme déjà traité plus haut, les notes sont une violence à base de chiffre, classant les enfants, le plus tôt possible, soit parmi les futur·es ingénieur·es soit parmi les futur·es chômeureuses.

Au collège commence l’obsession folle des statistiques, avec son lot de moyennes, de courbes, de colonnes surlignées qui ne veulent plus rien dire. 17 Et pour ajouter de « l’humain » à tout ce gloubi-boulga de numéros réduisant l’enfant à un ensemble de données statistiques, on trouve des « commentaires » (une par matière et par semestre = à peu près 50 mots différents par an). Ces quelques mots correspondent au sentiment que l·es’enseignant·e·s se fait/font de l’élève/de la classe. Si les notes ne sont décidées que dans le domicile des enseignant·es respectif·ves, les « appréciations générales » 18 correspondent à une délibération collective des professeur·es, au sujet de l’élève, mais en se passant de sa présence. Seul·e un·e délégué·e de classe pourra faire office de présence, iel pourra placer son petit commentaire assorti, mais à condition que ce dernier soit conforme au système.

Par exemple, en quatrième, la déléguée me dit avec stupéfaction qu’on avait discuté de mon « cas », pendant 5 minutes, comme s’il avait s’agit d’un chiffre élevé. Ce qui me stupéfiait à mon tour, mais pour la raison inverse, c’était que l’on pusse délibérer moins de 5 minutes sur le sort de toutes ces personnes, très jeunes en plus, sans même leurs présences. Mais ce qu’elle me dit après fut révélateur du fonctionnement de ce système et sa volonté de conformer/formater/calibrer les enfants à celui-ci :

On ne sait pas si t’es dans la camp des gentil·les ou des méchant·es.

Ma déléguée de classe de quatrième

Cela révèle également la complicité entre le·la délégué·e de classe, qui va devenir un·e acteurice du conseil du classe, un de ses produits, donc reproduire les comportements attendus par le système éducatif d’Etat. Donc ça apprend dès le plus jeune âge aux sociétaires que l’on ne peut pas changer un système en le rejoignant. Ce n’est pas de la « délégation ». A aucun moment on donne un « mandat » aux prétendu·es délégué·es, mais, au contraire, on se sert du vote et de sa conception erronée pour justifier des commentaires et des décisions dures (l’avenir de l’élève) par une prétendue démocratie. C’est un calque des élections en France, où l’on va avoir des « représentant·es » qui ne représentent qu’elleux-mêmes et qui vont reproduire les comportements « raisonnables » dans le système capitaliste. Il n’y a rien de démocratique, ni même de « syndical » là-dedans.

Les sciences sociales montrent que l’école favorise la sélection et la reproduction sociale, les personnes riches, à fort « capital culturel » (c’est-à-dire avec un entourage rempli de références culturelles majeures) ayant statistiquement (on voit là l’importance des statistiques pour la société de classe) les meilleures notes. Puis, ces dernières auront les meilleures chances d’aller dans des écoles huppées. Puis, elles auront alors plus de chance de ne pas avoir de problème pour trouver un travail bien rémunéré où l’on travaille dans de bonnes conditions.

L’enseignement au sens où on l’entend dans le sens courant, au sens de la révolution sociale à venir, est tout simplement le cadet des soucis de l’état. Au contraire, il veut éviter que les masses apprenantes réussissent à s’éduquer par elles-mêmes. L’État cherche avant tout à formater les nouvelles générations à son système autoritaire, les habituer à l’injustice et la violence de son monde comme une chose allant de soi, à intérioriser.

Au final, les notes hiérarchisent les personnes, leur donne une « valeur » intrinsèque, les essentialisent.

L’inconfort fait partie des violences subies et à intérioriser par les élèves. Pour des exemples très concrets, parlons du stress lié à l’obsession du temps…

17 Pour donner un ordre d’idée, ce que l’on a le plus couramment c’est :

• Une moyenne par matière et par trimestre

• Une moyenne générale (= la moyenne des moyennes de matière) par trimestre

• Une moyenne générale (=la moyenne de la moyenne des moyennes) par an.

Ce qui donne environ une cinquantaine de moyennes différentes au cours d’une seule année. Imaginez, de la sixième à la terminale, cette quantité de données produites des 10 aux 18 ans…

18 Il s’agit d’un seul mot censé résumer tout le semestre puis toute l’année de l’élève. La plupart du temps, il s’agit des mots « encouragement », « félicitation », « avertissement ». Inutile de préciser l’importance de ce mot, il détermine la durée de la peine ou la possibilité d’améliorer son dossier pour accéder à des écoles prisées. La critique de ces dernières, du mythe autour de l’enseignement « supérieur » et de la crainte du chômage, mériteraient un texte de la taille de celui ci-présent.

L’obsession du temps

Le système éducatif d’état est inhumain, car l’état n’est pas humain, c’est une machine artificielle au service du capitalisme, un système de création de valeur économique et de dissociation des goupes et individu·es.

Chaque minute compte. On le comprend vite dès l’école où l’on court parfois avec son parent pour ne pas être en retard. Mais dès le collège ça se gâte, car les cours sont alors divisés heure par heure. Il faut parfois traverser tout l’établissement pour assister au cours suivant.

Passons sur le ridicule de faire ingurgiter en une heure une matière puis l’heure d’après une matière qui n’a rien à voir et ainsi de suite jusqu’à atteindre parfois 7 matières différentes par jour ! Concentrons-nous plutôt sur le temps. Une « législation » a court dans chaque établissement. La plupart du temps, si retard il y a, il faut faire remplir un « billet de retard » au bureau des CPE, souvent éloigné des salles de cours, puis revenir présenter son billet comme passe-droit. Nouvelle « ridiculité ». Car l’on fait perdre du temps à l’élève à qui on reproche d’être arrivé trop tard.

En réalité, ce n’est pas tant le retard en soi qui est puni mais plutôt le non-conformisme au chronométrage, et la non-surveillance des personnes qui ont à charge l’élève (car à ce niveau-là non plus, l’émancipation n’est jamais encouragée). Au final, la sanction n’est pas tant le billet que l’humiliation de devoir faire un aller-retour pour un bout de papier, sous le regard de la classe entière… est d’être dissocié des profs qui elleux n’ont jamais besoin de s’adonner à cette bassesse. On y apprend aussi l’amour du papier inhérent à tout système bureaucratique, tout en découvrant ce qu’il en coûte de ne pas être en conformité avec les attentes d’un système qui nous dépasse.

Un dernier point sur la gestion littéralement algorithmique des emploi du temps. Ce sont des machines qui décident du temps que l’on va avoir pour manger (on y viendra plus bas), de si on va voir le soleil en rentrant chez so (et de si on le voit en arrivant), de si on a une pause dans la journée, hormis la séance d’ingurgitation de nutriment (je vous jure qu’on y vient)… Au lycée, nos emplois du temps dépassaient largement les 35 heures par semaine, en comptant les devoirs maisons.

Les sociétés humaines des centres capitalistes n’ont que faire de leurs enfants, des générations qui sont arrivées récemment et qui arriveront dans le futur, alors les machines feront l’affaire, semble-t-il…